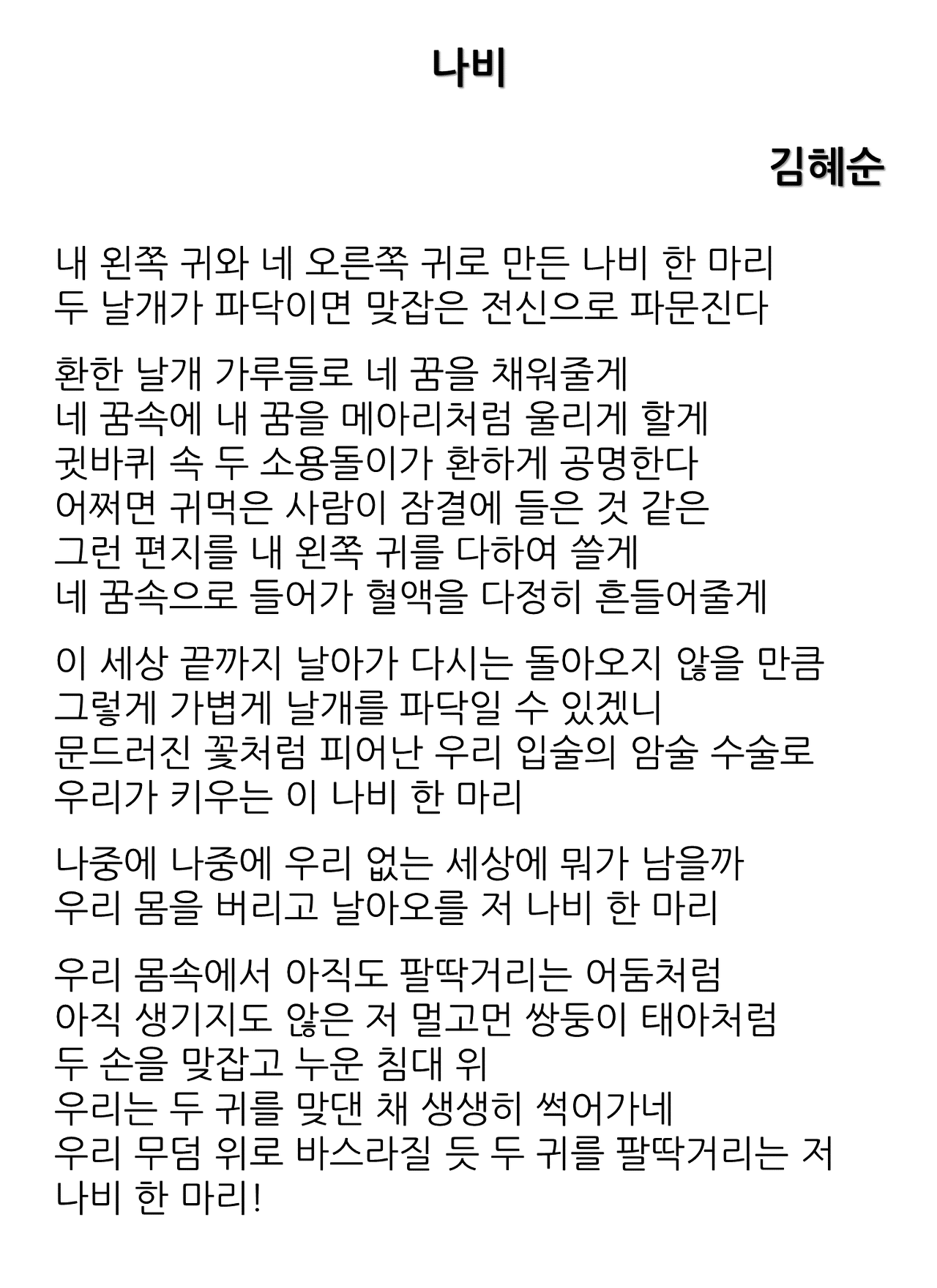

나비는 어둠과 질곡의 껍질을 벗고 부활하는 생명체다. 열망을 태워 돋아난 두 개의 날개, 손을 맞잡고 누운 너와 나의 사랑도 뜨거워 환희의 날갯짓 찬란하다. 속삭이는 몸짓들이 나에게서 너에게로, 너에게서 나에게로 소용돌이쳐 아득한 공명의 세계로 이끌어간다. 아름답고 황홀하고 슬프다.

유한한 내가 혹은 네가 이 세상에서 사라지는 날 지상에는 무엇이 남을까. 나의 귀와 너의 귀가 서로 포개져 만들어 낸 나비 한 마리. 함께 공유했던 영속적인 떨림만이 서로의 핏줄에 스며 오래 꽃 필 것이니, 존재와 존재가 서로 문드러져 피어오른 사랑이여. 바스락거리는 有限의 몸부림이여.

1월이 가기 전에 원수 같은 그대를 당겨 아름답고 슬프게 빛나는 나비 한 마리 날려보자.(시감상 송병숙 시인)

'오늘의 시' 카테고리의 다른 글

| 샤갈의 마을에 내리는 눈/김춘수 (2) | 2024.01.13 |

|---|---|

| 눈 위에 쓴다/나태주 (0) | 2024.01.10 |

| 누군가 떠나가고/나태주 (0) | 2023.12.05 |

| 살아 있는 날은/이해인 (0) | 2023.11.23 |

| 새떼를 쓸다외 /김경주 (0) | 2023.10.24 |